Por entonces ya se habían ideado distintos sistemas para cocinar dentro de un tren en marcha. En Inglaterra y EE UU los fogoneros utilizaban la pala con la que echaban carbón en la caldera como sartén improvisada: una vez limpia y puesta sobre las brasas servía para freír filetes, salchichas o huevos. Otras veces metían cazuelas de hierro en la caja de humos de la locomotora y dejaban que su contenido se asara allí lentamente, directamente en la caldera.

En lo que parece que sí hay unanimidad, es en que los sufridos trabajadores del hullero inventaron esta olla ferroviaria de carbón, también conocida como puchera o putxera. Esta marmita mágica, compuesta por un recipiente metálico para la combustión de carbón y una cazuela que se encaja dentro del mismo, es una verdadera cocina portátil. Con patas de sujeción, asa para transportarla, tiro y salida de humos. Permite guisar en cualquier sitio siempre que se tenga carbón vegetal a mano. Sin necesidad de locomotora.

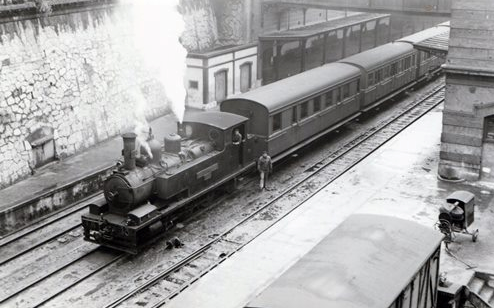

La Belga Grande 32 "El Cadagua" en Mataporquera en 1961 (Trevor Rowe)

MATAPORQUERA ¿CUNA DELA PUCHERA?

Fue esta versión de la olla ferroviaria la que nació en el ferrocarril de La Robla y se popularizó en las regiones que éste recorría: León, Palencia, Cantabria, Burgos, Bizkaia… A todas llegó aquel ingenioso aparato y en todas persiste, aunque surge a veces la duda de en dónde se creó. Pero parece que apunta a Mataporquera.

Mataporquera, una de las pocas estaciones de primera (con Valmaseda y la Robla) en el proyecto original, la población es la que resultara beneficiada de una manera más clara por el Hullero. Recibió ayudas sociales significativas del mismo (economato, grupos de viviendas, escuela...) y dispuso de depósito de locomotoras y de instalaciones complementarias (no sólo destinadas a la explotación) de cierta entidad, entre ellas fonda y cantina donde degustar un contundente guisado ya para siempre asociado al FC de La Robla: la Olla, o Puchera, Ferroviaria. Además, al estar emplazada aproximadamente en la mitad del recorrido fue lugar natural de cruce de los trenes correos, y su situación en el enlace con la línea de Norte Palencia-Santander, hizo que algunas empresas importantes (Cementos Alfa, Ferronor) decidieran localizar allí sus fábricas.

La estación de Mataporquera era un importante nudo de comunicaciones a mitad de viaje del hullero y contaba con instalaciones en las que podía dormir, comer o descansar su personal. El cuarto de agentes de Mataporquera era el más importante del Ferrocarril de La Robla, donde en los años 1950 – 1970 pernoctaban a diario, incluidas fiestas y domingos, dieciséis agentes, tres parejas de Cistierna y cuatro de Balmaseda y dos guardafrenos de detalle de León. Las parejas de tracción de los trenes correos nº 1 de León a Bilbao y nº 2 de Bilbao a León. Comían la puchera a diario en Mataporquera, aprovechando la parada de 40 minutos que tenía cada uno de los trenes grafiados para dar tiempo a la comida de los viajeros en la fonda de la estación.

Hay una versión del ferroviario Julio García García, al que conocí trabajando en Bilbao, nacido en la estación palentina de Vado-Cervera y empleado del tren de La Robla, con 43 años de servicio, entre 1949 y 1992. Sus recuerdos familiares y su experiencia de 43 años de servicio le permitieron escribir un texto sobre el origen de esta olla que hoy nos ocupa, en el que inequívocamente señaló a Mataporquera (Cantabria) como cuna de la puchera ferroviaria. Así que lo aportamos como referencia en donde pudo inventarse este artilugio culinario.

Según García la primera olla ferroviaria de carbón fue fabricada en torno a 1930 -otras versiones dicen que en la primera década del siglo XX) en Mataporquera, por el Sr. Esteban García, hojalatero del Ferrocarril de La Robla, quien tras varios prototipos dio con el definitivo modelo y fue utilizada por cuatro o cinco mozos de tren de Mataporquera, mentando a tres : Florencio, Eugenio y Damián. Su uso duró un tiempo limitado, hasta aproximadamente el año 1935. Esta olla era sin puchero y estaba hecha toda ella de chapa de hojalata, de una capacidad de dos litros, era cilíndrica con la chimenea en el centro y el fuego se hacía en el interior de la chimenea, cociendo la comida alrededor de la misma. Sobre el año 1940 se comenzaron a fabricar los nuevos modelos por el mismo hojalatero en Mataporquera y también en los talleres de Cistierna y Balmaseda. El formato se modificó y ahora eran de dos cuerpos, la parte superior era el puchero, normalmente de porcelana, de una capacidad de uno a tres litros y la parte inferior era el recipiente donde se hacía el fuego y era todo él de chapa. Esta olla era utilizada a diario por los guardafrenos de los correos, por los agentes de los trenes de mercancías y también por el personal suplementario de estaciones (jefes de estación, factores autorizados, factores y guardagujas) cuando reemplazaban fuera de su residencia.....>.

Y de este hábito nacido de la vida cotidiana quedó la tradición de la olla o puchera ferroviaria. Ahora popularmente conocida en nuestra zona como Putxera.

Se utilizó por el personal de estaciones y el de trenes desde la década de los años 30 hasta los años 1985 – 1990. A partir de esa fecha, bien por la mejor situación económica del personal o bien porque la mayoría de ellos disponían de vehículo propio para los desplazamientos, la olla dejó prácticamente de usarse y si alguien la usaba no era con tanta frecuencia.

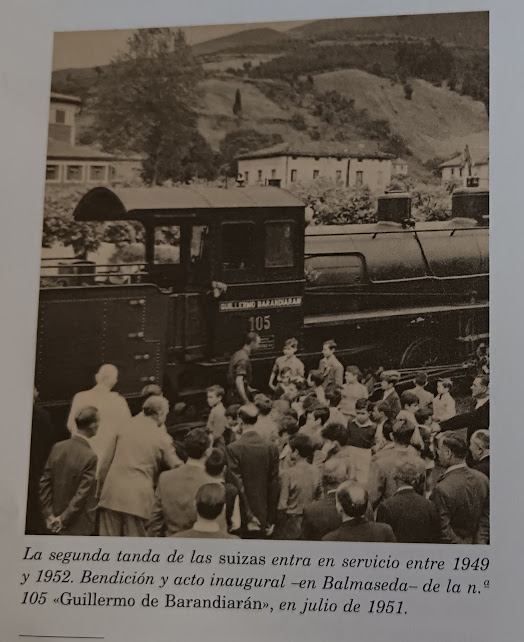

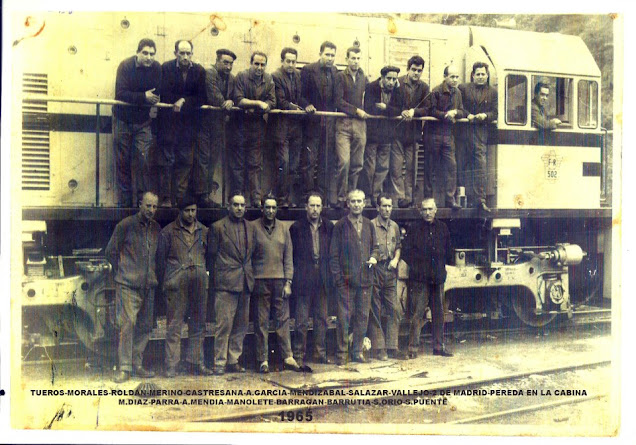

Grupo de ferroviarios en la americana 56 "V. Zabalinchaurreta"

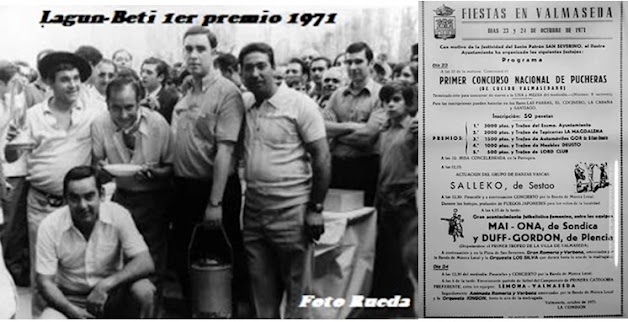

En los largos viajes de los ferrocarriles del pasado siglo y hasta avanzado el actual, la utilización de ollas especiales supuso una mejora sustancial en la alimentación de los trabajadores (maquinistas, fogoneros, guarda-frenos, Jefes de Tren....), que viajaban en los trenes. En la actualidad son mucho más que simples utensilios de cocina; representan un pedazo de historia, tradición y creatividad culinaria. A través del tiempo, estas ollas o pucheras han evolucionado desde ser una solución ingeniosa para alimentar a los ferroviarios, hasta convertirse en un ícono gastronómico, dejando una huella indeleble en la cultura culinaria en Cantabria, Palencia y León, y en particular en nuestra Villa de Balmaseda. Donde, por iniciativa de unos valmasedanos, se celebró el «I Concurso nacional de Pucheras» el 23 de octubre de 1971.

También en Mataporquera y Cistierna, localidades que compartían el trazado que recorría el ferrocarril de la Robla, cada 16 de julio y 28 de mayo, respectivamente, celebran populares concursos gastronómicos, cuyo portagonista es la Olla ferroviaria, como se la denomina a la putxera en esa zona.

Estos concursos ha permitido salvar el recuerdo de la puchera u olla ferroviaria que en la línea de la Robla (Bilbao - León) contribuyó a mejorar durante décadas la alimentación de los ferroviarios.

Participando en uno de los primeros concursos Monumento a la "putxera" en Balmaseda

Puente Celemín en Valmaseda, en primer plano vagones de mercancías.

EL TREN DE LA ROBLA "EL FERROCARRIL HULLERO" 1890-1972

La posibilidad de exportar los productos de las fabulosas minas de hierro de las Encartaciones en Vizcaya, y el descubrimiento del sistema Bessemer, hicieron de la cuenca del Nervión centro de la futura industria pesada española. Vizcaya, apoyándose en la riqueza de sus yacimientos, que tanto asombró a Plinio, y en la facilidad de contar con un excelente carbón inglés, a bajo precio, fue sustituyendo a Asturias como productora de acero.

La elaboración del hierro de forma artesanal en las numerosas -y geográficamente dispersas- ferrerías que secularmente salpicaban la geografía española, requería del uso de unos pocos elementos esenciales. Por un lado el mineral de hierro, y el carbón vegetal, que, dispuestos en capas alternas en los precarios hornos de la época, permitían obtener lingotes del hierro dulce, que debían posteriormente ser desbastados y conformados al yunque. Para ello, el agua, en su doble condición de agente refrigerante y de motor de ingenios mecánicos (barquines, mazos), se constituyó en el tercer elemento estructurante de esa primitiva siderurgia, a la que aportó mejora de rendimiento y contribuyó a su tosca industrialización, cuando menos, desde el siglo XIV.

Así pues, la cercanía simultánea a los yacimientos de hierro, a los bosques y los ríos, se constituía en una condición ineludible para la localización de las ferrerías, cuya actividad era fuertemente agresiva, lógicamente, para los bosques circundantes. Se les achaca, con razón aunque no de modo in- discutido, ser responsables de la deforestación de grandes superficies de bosque autóctono en el norte de España, ya que, en términos medios, puede considerarse que la producción de 1 kg. de hierro venía a necesitar la carbonización de unos 25 kgs. de madera.

En este contexto, el descubrimiento por Abraham Darby (1678-1717) del uso del coque sustituyendo a la leña como combustible de modo más eficiente, supuso a la postre consolidar la íntima relación de la siderurgia con el carbón mineral, que tanta trascendencia tendría a lo largo de toda la Revolución Industrial.

La última guerra carlista del siglo XIX arrasó las entonces las llamadas Provincias Vascongadas. Con la guerra desaparecieron los últimos restos del modo de vida tradicional y el mundo moderno irrumpió en Bizkaia cuando aún flotaba en el aire el olor a pólvora. Finalizada la tercera guerra carlista en 1876, la minería del hierro en Bizkaia experimentó un rápido impulso, gracias a la gran demanda internacional, atraída por su calidad, lo que a su vez fomentó el desarrollo de la industria pesada y los negocios en la región.

Desde mediados del siglo XIX, la Revolución Industrial o, de algún modo, sus consecuencias llegan con mayor o menor intensidad a prácticamente todos los rincones de Europa. La siderurgia española, a lo largo del siglo XIX experimentó, aunque con comienzo más tardío y a un ritmo más lento y con menor nivel tecnológico que en otros países europeos, una evolución radical.

El descubrimiento por el ingeniero inglés Enrique Bessemer de un procedimiento para obtener acero a un precio más reducido, siempre que el mineral de hierro empleado tuviera una proporción de fósforo muy baja. Y el mineral vizcaíno era de los pocos que cumplían esa condición. Así, Europa entera empezó a demandarlo para sus fábricas. Se exportaba el 80% de lo extraído.

Hasta el momento, los fueros habían sido un obstáculo para la exportación y el libre comercio del hierro, pero la abolición casi total de este antiguo marco legislativo de origen medieval, tras la aprobación de la Constitución de Julio de 1876, junto a la aprobación de la ley de desamortización del subsuelo de 1869, abrirá la posibilidad de la exportación de mineral, pero también de la presencia de capital extranjero, que actuará como capital inicial, sin el cual no hubiera podido nacer una industria pesada tan potente en la Vizcaya del siglo XIX.

A cuenta de la venta de mineral, Vizcaya ingresaba una media anual de cien millones de pesetas, capital que permitió fundar la poderosa industria que ha durado hasta nuestros días. Para el consumo interno de las numerosas acerías vizcaínas que se iban levantando en las orillas de la Ría del Nervión quedaba el 10%, entre 500.000 y 550.000 toneladas. A la primera siderurgia «Nuestra Señora del Carmen», fundada en 1848 por Ibarra y Cía. en Baracaldo, se añadieron «La Vizcaya» en 1882, propiedad de Francisco de las Rivas, marqués de Mudela, y la «Sociedad de Altos Hornos y Fábricas de Acero de Bilbao», constituida por un grupo de capitalistas vascos, madrileños y catalanes. En 1902, estas tres sociedades se fusionaron en una nueva: «Altos Hornos de Vizcaya, S. A .».

A finales del siglo XIX la industria siderúrgica española estaba ya instalada definitivamente en Vizcaya. Su éxito se fundamentó principalmente en la extraordinaria calidad y abundancia del hierro que le facilitaban los yacimientos de la zona de las Encartaciones y en el bajo precio del carbón británico. Este último, también de gran calidad, era transportado, con la consiguiente reducción en los fletes, por los buques que regresaban a la Península después de llevar al Reino Unido los minerales férricos de las minas vascas. Esta doble ventaja hizo que la cuenca vizcaína del Nervión fuese substituyendo a Asturias como centro del sector siderometalúrgico nacional. No obstante hacia 1890 una súbita y considerable subida de precio del combustible importado hizo, ante el peligro que corría tan favorable suministro, que los industriales bilbaínos diversificaran sus fuentes de abastecimiento dirigiendo su atención a las zonas carboníferas de Asturias y la meseta septentrional.

La industria Vizcaína del siglo XIX encontraba una de sus grandes penurias en la carencia de carbón barato y los capitalistas industriales, para no depender de los carboneros ingleses y asegurarse el suministro energético, compraron participaciones en las minas asturianas, leonesas y palentinas Por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya entró en el capital de la Unión Hullera y de Carbones Asturianos. Pero, como decía Julio Lazúrtegui, el carbón en la mina es estéril; necesita, al igual que el mineral de hierro, del transporte mecánico. La respuesta a cómo trasladar las cargas de hulla a Baracaldo y Sestao la dio el ingeniero de minas Mariano Zuaznávar Arrazcaeta y esto supuso el marco en el que se inscribe la construcción del Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda.

Esta línea fue necesaria, no solo para suministrar combustible a las fábricas vascas sino también para cerrar el ciclo productivo del acero y asegurar la rentabilidad de sus participaciones en las minas en las cuencas carboníferas de Palencia y León que una parte importante de los que serían sus accionistas, ya habían adquirido antes de la apertura del ferrocarril y que pensaban revalorizar con la proyectada línea férrea. La fundación del Ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda S. A. puede inscribirse, en líneas muy generales, dentro de este esquemático marco histórico.

PROYECTO DEL TREN HULLERO

<<Las cosas podían haber acaecido de otro manera y, sin embargo sucedieron así>>

Tomo prestada la frase con la que Miguel Delibes comienza su novela “El Camino”. Pero al final, los cosas ocurren como ocurren y esto ocurrió en la gestación del camino de hierro de este otro camino, el de hierro, del Tren Hullero.

Su promotor fue D. Mariano Zuaznavar (Azcoitia, 7 de diciembre de 1841 - San Sebastián, 27 de abril de 1916), Ingeniero de minas, Jefe Superior de Administración e Inspector General del cuerpo. Que a pesar de sus vinculaciones con la Administración, su vida profesional se desarrolló en gran parte en la empresa privada. En 1886 ingresó como Director General de la S.A. de Metalurgia, una de las tres principales fábricas en las que se basó el desarrollo siderúrgico en Vizcaya y fábrica siderúrgica del grupo de D. Víctor Chávarri, la figura más destacada del finisecular capitalismo vasco, la persona que hizo realidad el tren minero.

Realizó trabajos de prospección en la sierra de Atapuerca, publicando en 1868, junto con Pedro Sampayo, una descripción detallada de Cueva Mayor, que es considerado el primer estudio de la después llamada Sima de los Huesos, un lugar de vital importancia del yacimiento Patrimonio de la Humanidad de Atapuerca. Había sido Director de la mina de carbón «La Esperanza de Orbó», en la provincia de Palencia. Había hecho estudios de otras explotaciones de la Meseta y dejó el puesto de Director de «La Vizcaya» para promocionar el ferrocarril de La Robla. Este ingeniero excedente del cuerpo de Minas, tuvo el acierto de bosquejar el proyecto de la línea, primer ferrocarril de vía métrica verdaderamente trasversal de España.

El proyecto de Zuaznavar desempolvó el intento de tender un «carril de fierro del camino de Balmaseda» entre Bilbao y Bercedo, patrocinado por la Diputación General del Señorío en 1831, y que –de haberse culminado– habría sido el primer ferrocarril español, anticipándose a los de La Habana-Bejucal (1837), Barcelona- Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851). Balmaseda fue, en el pasado, una de las principales puertas de acceso a Bizkaia para las famosas lanas castellanas, en su camino a la exportación a través del puerto de Bilbao. Por ello, no es de extrañar que se plantease establecer un camino de hierro en este trayecto. La iniciativa se incluyó en el denominado “Plan de Iguala” impulsado por Pedro Novia Salcedo. Finalmente, la obra no se hizo realidad por el elevado coste de las obras pero, sobre todo porque en 1833 comenzó la primera guerra civil carlista que aguó definitivamente el sueño valmasedano de ser enlace ferroviario de primera magnitud.

Otro segundo fracaso ocurrió cuando en 1845 se estaba proyectando la construcción de la línea férrea Madrid-Bilbao, las aspiraciones de Valmaseda por no perder el tren de la modernidad volvieron a renacer, se pretendía que el trazado alcanzase la villa y así contribuir al aumento de su riqueza y población. Pero al final Valmaseda quedó excluida de nuevo de las rutas del ferrocarril.

Y como no hay dos sin tres, otro varapalo ferroviario para la zona, supuso el proyecto en 1863 para la construcción de una línea férrea entre Bilbao y Briviesca, que pasaría por Güeñes, Zalla, Valmaseda, Mena y Villasana y que tampoco vio la luz.

En consecuencia, la capital de las Encartaciones quedó, durante años, al margen de la nueva red de transportes que se tejió en la región a partir de 1858. Y pasaría bastante tiempo hasta que se estableciera el trazado férreo en 1888 con los Ferrocarriles del Cadagua con un trazado que seguía el cauce del rio Cadagua hasta la villa encartada.

Y poco tiempo después llegaría el proyecto de Zuaznavar, que uniría en primera instancia Valmaseda con León, ascendiendo la Meseta por el valle de Mena y que esta vez si se hizo realidad.

Este ferrocarril, supuso para la villa mucho más que el ferrocarril del Cadagua. Aportó nuevos elementos demográficos, con el asentamiento de 200 nuevos vecinos y al final creó 100 puestos de trabajo en sus talleres. Todo esto, en una situación tan precaria como la de aquella época, fue la auténtica inyección económica que Valmaseda necesitaba.

El ferrocarril que promovía Mariano Zuaznavar era una linea minera cuyo único objetivo consistía en unir, en las mejores condiciones y entre ellas la de menor recorrido, las cuencas carboníferas de León y Palencia con la industria Vizcaina y el puerto de Bilbao.

El promotor guipuzcoano, en cumplimiento de las formalidades vigentes presentó en el Ministerio una solicitud del proyecto, que el 26 de noviembre de 1989, como consecuencia de la gestión de varios diputados, se presenta como proposición de Ley. La propuesta solicitaba permiso para otorgar al Sr. Zuaznavar , <<la concesión por noventa y nueve años de un ferrocarril de vía estrecha, sin subvención del Estado, que partiendo de La Robla termine en la Villa de Valmaseda....>>

En cuanto se conoció el proyecto, éste fue muy bien acogido no sólo por los interesados, sino por todos los estamentos nacionales, debido a la inexistencia de participación extranjera y de subvenciones. Por un lado, se trataba de un sector fundamental para el desarrollo económico y la seguridad del país y, por otro, servía a muchos para llenarse los bolsillos.

El 15 de diciembre de 1889 da a conocer a los inversores la llamada «Memoria de La Robla» para la construcción de un ferrocarril que partiendo de las cuencas mineras de Matallana, Sabero y Valderrueda (en la provincia de León), atravesara el terreno carbonífero de Guardo, Cervera y Orbó (en Palencia) para unir después el ferrocarril de Asturias, Galicia y León con el ferrocarril de Santander y con la red vizcaína en Balmaseda, atravesando a su vez las provincias de Burgos y Santander. Cuyo proyecto se había presentado en las Cortes para su aprobación, en noviembre de ese año.

El proyecto fue votado en Cortes, aprobado y sancionado por la Reina Regente María Cristina - viuda de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII - y convertido en Ley Especial el 11 de julio de 1890. Zuaznavar obtuvo la titularidad de la concesión administrativa, otorgada por la aprobación del Ministerio de Fomento de Real Orden de 5 de enero de 1891. Desempeñando el cargo de Director General hasta que, abrumado por las dificultades y probablemente escogido como víctima propiciatoria del fracaso del proyecto, dimitió el 8 de julio de 1895.

Estas dos circunstancias, interés en la industria siderometalúrgica vasca y participación en los yacimientos hulleros castellano leoneses, fueron el denominador común que unía a los principales accionistas originarios del ferrocarril hullero y el motivo que hizo posible la constitución de Ferrocarril de La Robla a Valmaseda S. A. y el posterior tendido y explotación de la línea que enlazaría ambas localidades.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

La centenaria vida del Ferrocarril de la Robla también conocido como el "Tren hullero", se inició allá por el año1890. Por aquel entonces un un grupo de empresarios con intereses industriales de las zonas en las minas a explotar y miembros de la burguesía vasca, constituyeron la "Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda. Sociedad que asumió la construcción de los primeros 284 Kms de línea entre ambas poblaciones.

Antes de la firma de la escritura de constitución los capitalistas interesados en la futura línea minera celebraron varias reuniones. Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, en enero de 1899, informaba que “se ha constituido una sociedad para construir el ferrocarril de Bilbao a Valmaseda. La suscripción de la Junta de iniciadores llegó a 1,5 millones de pesetas y la suscripción pública se abrirá en el Banco de Bilbao durante los días 7 y 8 de este mes”. También Gaceta de los Caminos de Hierro de España y Portugal, en su número 10 del 30 de junio de 1899, se refirió a una asamblea,” de personas interesadas en la construcción del ferrocarril de La Robla a Valmaseda” y en la que se había nombrado su futuro Consejo de Administración.

El 15 de diciembre de 1889 ya se presentaron varios proyectos con tres alternativas y posibilidades para una vía férrea entre las llamadas "nuevas cuencas carboníferas de Castilla y Bilbao". La sociedad se hace cargo de la concesión solicitada por el promotor D. Mariano Zuaznavar, el 5 de enero de 1891, correspondiendo a D. Manuel de Oráa el diseño y dirección de obras del trazado definitivo.

Se valoró en primera instancia establecer un ferrocarril de vía ancha, pero dicen, que influenciado por una visita hecha a la Exposición de París, donde comprobó la óptima calidad de la línea métrica para los trenes de esas características, se decidió por la vía métrica. Oros señalan que realizados los estudios pertinentes, se llegó a la conclusión que el presupuesto para vía ancha era elevadísimo, y que era mejor adoptar el ancho métrico (1.000 milímetros) en los 284 kilómetros entre La Robla y Valmaseda, para poder así enlazarla con la línea del Cadagua, que terminaba en Zorroza en la ría de Bilbao. Para ello aprovecharían una vía en estuche del Ferrocarril de Portugalete, destinada a depositar el carbón en los centros productores de la ría de Bilbao.

En el trayecto finalmente elegido, muy parecido al que se realizó finalmente, se estimaba un trazado de ancho métrico bastante horizontal, salvo la bajada del Valle de Mena. Fueron bastante optimistas porque al final el ferrocarril contó finalmente con uno de los trazados más quebrados del país.

Perfil altimétrico del trayecto del ferrocarril, desde La Robla hasta Valmaseda. Se pueden apreciar los importantes desniveles que salva, desde las cuencas mineras hasta prácticamente el nivel del mar, que alcanza en Bilbao.

Reunidos el 17 de abril de 1890 en la casa número 52 de la calle Hurtado de Amézaga, Zuaznávar y los catorce socios, acordaron la definitiva constitución de la sociedad. El día 18 se firmó "La escritura de bases de constitución de la Compañía del Ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda". El promotor M. Zuaznavar declara estar dispuesto a ceder a la sociedad ferroviaria todos los derechos que le asisten y tiene adquiridos; el 21 empezaron a emitirse las acciones.

Finalmente el 28 de abril de 1890, y también ante el notario D. Félix Uríbarri, se formalizó la escritura de constitución. El documento fue suscrito por los 14 comparecientes que, en un artículo adicional de los estatutos, fueron designados como miembros del primer Consejo de Administración. El 30 se celebró el primer Consejo de Administración, que eligió a don Cirilo Mª de Ustara y don Paulino de la Sota como Presidente y Vicepresidente respectivamente. A lo largo de sus 82 años de actuación se turnaron en el Consejo 101 gestores.

Y aquí comenzó una historia casi tan intensa, como la de los más de cien años del "Tren Hullero". No sin avatares jurídicos, como, la suspensión de pagos en 1986, la oferta pública de adquisición de acciones en 1928, el abandono de la explotación en 1972 y la disolución definitiva de la sociedad en 1982. También se sobrepuso a convulsas etapas políticas. Nació en la regencia de la monarquía de Alfonso XIII, conoció la dictadura de Primo de Rivera, La Segunda República, la dictadura del general Franco y la democracia, a esta última solo sobrevivió unos años.

Los fundadores de la compañía se declaraban vecinos de Bilbao, excepto don Fernando Fernández de Velasco, que dijo serlo de Villacarriedo (Santander) y siguiendo el orden en que aparecen en la escritura de constitución, fueron los siguientes: D. Cirilo Mª de Ustara e Isla; D. Epifanio de la Gándara y González de Piélago; D. Fernando Fernández de Velasco y Pérez de Soñanes; D. Juan de Gurtubay y Meaza; D. Luis de Salazar y Zubía; D. Manuel de Orbe e Ipiña; D. Francisco de Arratia y Uribe; D. Santos López de Letona y Apoita; D. Victoriano de Zabalinchaurreta y Goitia; D. Paulino de la Sota y Ortiz; D. Enrique de Aresti y Torre; D. Andrés de Isasi y Zulueta, Marqués de Barambio; D. Manuel Ortiz y Sáinz; y D. José Antonio de Errazquin y Astigarraga. El total de accionistas originarios fue de 91, variando el número de acciones suscritas desde las 1.000 adquiridas por D. Cirilo de Ustara y las 800 que individualmente correspondían a cada uno de los contratistas, D. José María de Yriondo Alberdi, D. Juan José Cobeaga Iturrieta, D. Teodoro Urtueta Castañares y D. Francisco de Arribalzaga y Tellería, hasta las tres adquiridas por los hermanos D. Gervasio y D. Simón Sáez Díez.

Al margen acción al portador de la Compañía, similar a las emitidas a partir de 1928.

En el caso del ferrocarril de La Robla, el capital provino casi en su totalidad de particulares bilbaínos. La confianza en sí mismos y en la rentabilidad de la empresa animó a los promotores a no solicitar fondos de las instituciones públicas. Únicamente se recibieron cifras simbólicas por parte de algunos Ayuntamientos y Diputaciones, si bien, los Ayuntamientos por los que atravesaba el ferrocarril fueron las corporaciones que con mayor entusiasmo apoyaron el proyecto.

BALMASEDA PUNTO DE INICIO DEL NUEVO FERROCARRIL

La villa balmasedana, aunque tenía ya resuelto el enlace con Bilbao con el ferrocarril del Cadagua, también apoyó al ferrocarril hullero, que a la postre, supuso un cierto resurgimiento comercial, después del declive que sufrió a partir del último tercio del siglo XVIII.

<<Villa de paso>> situada en una encrucijada de caminos entre las provincias de Alava, la antigua de Santander y ahora Cantabria y la de Burgos. Balmaseda siempre fue una puerta esencial del Señoría y punta de lanza de Bizkaia hacia Castilla. Pero dejo de ser una encrucijada de caminos entre la meseta y la costa, después de la apertura de una nueva vía de comunicación comercial entre Castilla y el Señorío de Vizcaya por el nuevo Camino Real de Orduña – en 1774 – . Esta fue la causa más importante del declive de la villa, pues suponía la desaparición de la Aduana y gran parte de su actividad comercial. Su fuero de fundación data de 1199 y fue otorgado por D. Lope Sánchez de Mena quien vio la posibilidad de explotar el camino real que une a la meseta con el Cantábrico a través de Balmaseda-. Este hecho, además de estar favorecida por privilegios reales durante toda la Edad Media, la otorgó una creciente importancia comercial desde su fundación hasta el siglo XVIII, en que se abrió el camino de Orduña. Posteriormente la llegada del ferrocarril supuso un crecimiento industrial en declive en los últimos años en favor del sector servicios.

Un ferrocarril surgido de la "revolución industrial" que curiosamente con el surgimiento de los Altos Hornos, hundió e hizo desaparecer la próspera y actividad más importante de Balmaseda: "La ferrería". Si bien, derivó la explotación de su riqueza forestal hacia el inicio de su industria mobiliaria.

Valmaseda zona de Las Tenerías

El ferrocarril era una buena oportunidad para que Balmaseda aprovechara que la línea pasara por la villa.

Las gestiones entre el municipio y La Robla, iniciadas antes de la constitución de la sociedad ferroviaria fueron laboriosas. Parece ser que la petición inicial de la compañía fue rechazada por el Ayuntamiento. Pero el promotor utilizó hábilmente la promesa de establecer en la localidad los talleres de reparación. en un primer momento La Robla se dirigió al alcalde, D. Alejandro Pisón, manifestando que en un principio, la compañía no había pensado instalar sus talleres y almacenes en Valmaseda, <<pero que no obstante, si el municipio ponía a disposición 10000m....el Consejo estudiaría el asunto>>.

Terreno de los Talleres

A la vista de la nueva comunicación, el Ayuntamiento decidió estudiar detenidamente el asunto y averiguar el número número de operarios que habría que contratar en los talleres.

|

| Talleres de Balmaseda 1959 |

La Corporación, a la que se le indicó, en una estimación inicial, que las instalaciones previstas generarían entre 30 y 40 empleos, concedió, después de ciertas vacilaciones, diez mil metros cuadrados de terrenos, la casa de los Sres Arteche situada en el barrio de las Tenerías y los predios rústicos del común necesarios para la vía, a cambio de que la compañía instalase sus talleres en su término municipal.

En la escritura que recogió el resultado de las negociaciones y a la que se incorporó un plano de los terrenos del Ayuntamiento situados en el término conocido como "el Espolón", se formalizaba la cesión gratuita de 10.000 metros cuadrados, condicionada a que la compañía construyera en ellos sus talleres y almacenes generales. La firma de la escritura se complicó por diferencias surgidas en cuanto a la valoración de la finca de los Señores Arteche, situada en el barrio de las Tenerías. El derribo de este edificio cambiaba el proyecto inicial de la línea que iba junto al río y afortunadamente gracias al acuerdo final, hoy tenemos el paseo de D. Martín Mendía, por el que estaba previsto que inicialmente fuera la vía. Este acuerdo se firma por ambas partes ante el Notario de Balmaseda D. Isidoro de Llano y Orioste, por Escritura Pública de fecha 21 de febrero de 1891.

Al final, se compraron 11.096 metros cuadrados de terreno, de los cuales el Ayuntamiento pagó 10.000 metros cuadrados y la co0mpañía del ferrocarril los 1.096 metros cuadrados restantes. Además Balmaseda pagó las 5000 pesetas de la casa de los Arteche para poder vaciar el tendido de la vía.

Fueron levantados planos de los terrenos por el Arquitecto D. Alfredo de Acebal, afectando la ocupación a nueve propietarios, con los que el Ayuntamiento realizó los tramites para la compra de los terrenos.

Una de las cláusulas del acuerdo obliga a la Compañía de los Ferrocarriles de Valmaseda a la Robla, a abonar el importe de la adquisición de los 10000 metros cuadrados, y cuyo importe será consignado en documento fehaciente en su día...

La llegada del tren y de la industrialización a finales del XIX y principios del siglo XX marca una nueva era económica en la villa. El Ferrocarril de La Robla, con sus talleres y sus servicios, acerca a Balmaseda gentes de otras regiones que contribuyen a un reflote demográfico. En Valmaseda han nacido muchas personas de otras generaciones que vinieron a buscarse la vida en el tren de La Robla.

Valmaseda, Estación de Mercancías y Talleres Valmaseda 1946 Terrenos del Taller Se pretendía construir un ferrocarril que facilitara el transporte del carbón desde la cuenca minera de la zona Norte de León, Palencia y Sur de Santander, hasta la boyante siderurgia Vizcaína del siglo XIX y de esta forma asegurar el abastecimiento de sus fábricas. Un carbón de calidad media a muy buen precio, ya que la carga se realizaba prácticamente a bocamina y la descarga en los propios consumidores. Al final su inauguración, en vía estrecha. se produjo solemnemente, el 11 agosto de 1894 y se invirtieron cerca de veinte millones de pesetas. Su apertura definitiva fue el 14 de septiembre de ese mismo año.

EL TRAZADO

Zuaznavar, antes de iniciar el proyecto tuvo que resolver dos problemas fundamentales, el ancho de la vía y el decidir el punto de entrada de la línea en Vizcaya, entre Orduña y Valmaseda. Al final optó por la capital de las Encartaciones como punto de entrada. El informe Zuaznávar aportaba dos argumentos para que los promotores del ferrocarril de La Robla se decidiesen por el ancho métrico. Primero, el coste de éste era de 70.000 pesetas por kilómetro, frente a las 200.000 del ordinario; y, segundo, se contaba con que la Compañía del Cadagua concedería permiso para instalar dos carriles interiores a lo largo de su vía y permitir llegar al hullero a los hornos y al puerto, lo que así ocurrió, a cambio del pago de un peaje.

El trazado discurría prácticamente por cinco provincias. Sus terrenos, pertenecientes a nueve Registros de la Propiedad, fueron adquiridos en mayor parte por gestiones directas con sus propietarios y el resto por cesiones de varios ayuntamientos o por expropiaciones.

La línea, de una longitud de 284 kilómetros, en la escritura de descripción se dividió sobre todo a efectos de la construcción, en cuatro secciones, subdivididas a su vez en "trozos", cuyos límites y extensión fueron posteriormente modificados y quedaron de la siguiente manera: Sección Primera 87 Km que nace en La Robla y Termina en La Espina; Sección Segunda 99 Km. desde La Espina hasta un punto entre Montes Claros y Las Rozas; Sección Tercera 61 km Km. desde Las Rozas (Santander) hasta Bercedo (Burgos); Sección Cuarta 37 Km. desde Bercedo hasta Valamseda.

En el Consejo de Administración del 16 de mayo de 1894 figura un cambio en la anterior clasificación reduciéndose las cuatro secciones a tres: Primera de La Robla al río Carrión; Segunda Del río Carrión al río Ebro y Tercera del río Ebro a Valmaseda.

Contaría con estaciones de primera clase en La Robla, Mataporquera y Valmaseda, con almacenes, depósitos de coches y locomotoras, pequeños talleres en las dos primeras y grandes talleres en la última.

Otra característica del ferrocarril hullero era su trazado transversal que significaba una excepción en el sistema radial establecido en la Península.

LAS OBRAS

Solventados todos los problemas, se acometieron las obras, dirigidas por el ingeniero bilbaíno José María Oraá, amigo y compañero de Zuaznávar en «La Vizcaya» y cuya labor elogiaron todas las publicaciones técnicas de la época. Los constructores, que por imposición de la sociedad se convirtieron además en los mayores accionistas individuales, fueron don José María Yriondo y don Juan José Cobeaga de Ea y Cortézubi, don Teodoro Urueta, comerciante de Ochandiano y don Francisco Arribalzaga, cantero de Bilbao.

Se comenzó por los dos extremos a fin de aprovechar lo ya construido para el traslado del material, de los suministros y del personal. También se recurrió a los empalmes de La Robla y Mataporquera con el ferrocarril del Norte y de Balmaseda con el del Cadagua.

Durante todo el año 1890 se llevaron a cabo los trabajos de medición y estudios del terreno, corriendo a cargo de José Manuel Oraá Aizquibel el diseño del trazado definitivo, en el que también tuvo una importante colaboración Ignacio de Rotaeche, que fue director general de la compañía entre 1918 y 1922. Para su construcción, se encargaron 13 000 toneladas de carriles a Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Aceros de Bilbao.

fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_La_Robla

Los carriles de la vía pesaban veinticuatro kilos por metro, pero tuvieron que sustituirse pronto por otros de mayor peso, treinta y dos k/m. Las curvas, sólo excepcionalmente, podían tener un radio de cien metros y la inclinación máxima permitida en las pendientes era del 2 %.

La construcción y posterior explotación del "Tren Hullero", fue sin duda alguna la causa que más contribuyó a la tala desmedida de los bosques que recorre. La construcción de éste ferrocarril minero fue realmente una ocasión dorada para muchos de los pueblos y habitantes burgaleses ya que la mayoría de los montes eran comunales.

Respecto a las traviesas, el pliego de condiciones que regulaba la concesión exigía unas medidas específicas, pero al final se optó por unas medidas de 2/0,24/0,12 metros, en un principio se colocaban espaciadas 0,60 metros entre los ejes, esta medida quedó establecida en 0,50 metros de mínima en la línea principal y 0,77 metros en apartaderos y vías poco utilizadas.

La mayor parte de las travieses utilizadas, especialmente en la primera etapa de construcción de la línea, procedía de los pueblos que atravesaba, sobre todo en Burgos.

Las traviesas tenían diferentes exigencias técnicas, en función de si eran de roble, pino, abeto o haya. Hubo problemas con el suministro de traviesas, debido a la fuerte demanda y por consiguiente subida de los precios. Si bien, en las memorias de 1890 y 1891 se refieren a la compra de 185000 y 120000 ejemplares a un precio medio de 1,81 pesetas, inferior a las 2 pesetas previstas por unidad.

Los trabajos más arduos fueron la subida de El Cabrio desde el valle de Mena a la Merindad de Montija, donde se separan las cuencas del Cadagua, que desemboca en el Cantábrico, y del Trueba, que a través del Ebro desagua en el Mediterráneo, y que obligó a realizar un gran rodeo y el túnel de La Parte, de casi un kilómetro, que une las Merindades de Sotoscueva y Valdeporres. Otra parte del recorrido que acabó presentando inconvenientes de tal magnitud que modificaron el trazado, fue el desfiladero de Peñalevante, en las cercanías de Montesclaros, a causa de los corrimientos de tierras.

Puente sobre el Esla, en Cistierna

Puente sobre el Porma, en Boñar.

No hay datos sobre el número de operarios utilizados en el tendido de la línea. En el Consejo de 26 de junio de 1892, Zuaznavar comentó que el total de obreros que estaban trabajando en todas las secciones era de 4000 a 5000.

Las condiciones de seguridad para la construcción de este primer tramo fueron mínimas y el número de accidentes, incluso mortales, muy elevado. Ya la compañía, en reunión del 25 de mayo de 1892, más de dos años antes de la conclusión de la primera fase, presentó un "resumen sanitario" del tramo correspondiente a la cuarta sección entre Valmaseda y la Merindad de Montija. El informe reconocía que, desde el inicio de las obras, se habían producido 11 muertos, 101 heridos graves y 537 leves.

La primera referencia a una indemnización por fallecimiento se hizo en el Consejo del 22 de diciembre de 1892, en la que se acordó un socorro de 500 pts. a la viuda de un fallecido en un "tren de trabajo" y además, tenerla presente para un puesto de guarda barreras, cantina o similar.

Si bien la apertura de la línea se hizo escalonadamente. El primer tramo de 45 km, de Valmaseda a Espinosa, se abrió el 6 de octubre de 1892, sin más ceremonia, por la situación económica, que la "bendición de las locomotoras... y el reparto de limosnas a los pobres". El siguiente 12 de noviembre se abrieron los 30 km del recorrido de La Robla a Boñar, recogiendo en las actas el <<entusiasta recibimiento hecho por el pueblo>>. El 20 de julio de 1893 les tocó el turno a los trayectos de 14 y 24 Km, entre Espinosa-Sotoscueva y Boñar-Cistierna.

Los trabajos concluyeron a los cuatro años. El 11 de agosto de 1894 se clavó el último carril de la línea en el paso de Los Carabeos, en la provincia de Santander, aproximadamente en la mitad del recorrido. El ingeniero Román Oriol describió la ceremonia en la «Revista Minera, Siderúrgica y de Ingeniería»: «A las cinco de la tarde llegaron al sitio designado, dos trenes llenos de banderas nacionales, procedentes de las secciones primera y segunda. En el primero se veía en la maquina ‘León’ un tarjetón con las palabras Inteligencia, Capital, Trabajo, los nombres de las cinco provincias que atraviesa la línea, León, Palencia, Santander, Burgos y Vizcaya, y la fecha, 11 de agosto de 1894; en él venía el personal de la construcción y los invitados de Castilla. En el segundo ostentaba su máquina ‘La Engaña’ una sencilla dedicatoria de la primera sección a su director y traía, lo que constituye la base fundamental de la línea, los carbones de Castilla. ( ..) Casi al mismo tiempo llegaba a Los Carabeos otro tren procedente de Bilbao, con el Consejo de Administración y algunos grandes accionistas de la Compañía, el director general don Mariano Zuaznávar y los invitados de Vizcaya y Burgos».

Al margen, la noticia en los periódicos del primer tren que llegó desde La Robla con diez tolvas de carbón:

“La bendición de las obras tuvo lugar en Montesclaros el 11 de agosto de 1894, bendecida por los monjes del santuario y al día siguiente los obreros celebraron la inauguración y llegó a Vizcaya el primer tren de carbón leonés, tal y como recogía el diario 'El Nervión' del 13 de agosto de 1894”.

Concluidas las obras en esta primera fase, se abrieron al tráfico, el 24 septiembre de 1894, los 284 kilómetros que cubrían el tramo entre Balmaseda y el pueblo leonés de La Robla. A partir de ese momento se convirtió en la línea de vía estrecha de mayor longitud de España y la más extensa de Europa Occidetal.

EL PERSONAL

Desde el punto de vista organizativo el ferrocarril hullero adoptó una clasificación por servicios que, en líneas generales, conservó desde 1897 hasta el abandono de la explotación en 1977.

Los cuatro departamentos básicos, cuyas denominaciones apenas variaron a lo largo de tiempo, eran los siguientes:

-Administración central

-Movimiento y tráfico

-Vías y Obras

-Material y Tracción

SALARIOS

NO SE CUMPLEN LAS ESPECTATIVAS

Por desgracia, la marcha financiera de la sociedad no anduvo pareja con los éxitos técnicos. Pronto comenzaron los aprietos, algunos de los cuales podrían detectarse en el propio informe. Las previsiones que había hecho Zuaznávar no eran del todo correctas. Su proyecto pecaba de optimista.

Antes incluso de que concluir las obras, los responsables del ferrocarril de La Robla pudieron constatar que el negocio no iba a ofrecer la rentabilidad prevista en los proyectos de Zuaznávar. La mayoría de las minas de la región recorrida por sus vías todavía no se habían puesto en explotación y, además, sus promotores no habían adquirido el material remolcado necesario para su transporte. El resultado de las primeras locomotoras adquiridas fue, simplemente, desastroso, lo que provocó constantes averías y retrasos, así como unos gastos de mantenimiento desorbitados. Por otra parte, el obligado convenio con el ferrocarril del Cadagua para el paso de los trenes entre Balmaseda y Zorroza, así como con el ferrocarril de Bilbao a Portugalete, para poder continuar con un tercer carril hasta las factorías siderúrgicas de Barakaldo y Sestao, encarecían el precio final del carbón y lo hacían poco competitivo frente al importado desde Gran Bretaña.

La primera víctima de la situación fue el propio promotor del ferrocarril, Mariano Zuaznávar, que ante la insostenible situación financiera de la empresa, se vio obligado a presentar la dimisión en julio de 1895. Le sucedió en el cargo de Director General Pedro de Alzaga, que pocos meses después fue sustituido por el catalán Manuel Souchirou y éste, a su vez, por Francisco Henrich, en el verano de 1896. Cuatro directores en un año son el mejor reflejo de la inestable posición de la sociedad.

Por todo ello, en 1896, a los dos años de la apertura al público, el Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda, S. A. tuvo que solicitar la suspensión de pagos, ante el rechazo por los acreedores del convenio amistoso que presentó. El convenio judicial definitivo que cerró este período implicó la pérdida del 60 % del valor de las acciones y la conversión en títulos de renta variable de las obligaciones. En 1905, el capital se fijó en 20.264.500 pesetas, redondeándose posteriormente a 20.000.000. Merced a esta operación, nació una sociedad distinta, debidamente estructurada y que cambio su nombre al de Ferrocarriles de La Robla, S. A.

Sin embargo, todos estos aprietos se habrían podido salvar disponiendo de una adecuada financiación. La Robla padeció siempre escasez de capital propio. Al cierre de diciembre de 1894, frente a seis millones de capital existían más de catorce de deudas. El déficit de tesorería tuvo que ser remediado por los propios capitalistas originales, que se convirtieron en los principales suscriptores de las obligaciones y prestatarios de los créditos.

Para superar su comprometida situación financiera, el ferrocarril de La Robla decidió incrementar su parque de material móvil, incluidas seis potentes locomotoras de vapor norteamericanas, tipo «consolidation», las primeras con este rodaje que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más utilizados en los ferrocarriles españoles. Además, sus rectores decidieron afrontar una de sus mayores carencias: la falta de unión directa de Balmaseda con los principales centros de consumo del carbón que transportaban sus trenes. Para evitar los onerosos convenios con los ferrocarriles del Cadagua y de Bilbao a Portugalete optaron por construir su propia vía desde Balmaseda hasta Lutxana-Barakaldo, donde podrían conectar con la red ferroviaria de Altos Hornos de Vizcaya.

SEGUNDA FASE AMPLIACION Y CONCLUSIÓN DE LA LÍNEA: LOS RAMALES

Bien pronto la sociedad trató de enmendar lo que «La Gaceta de los Caminos de Hierro de España y Portugal» denominó «torpeza»: la conclusión de la línea mediante la construcción de los ramales Balmaseda-Bilbao y Matallana-León, éste último como parte del ferrocarril secundario de Figaredo a León.

El tramo de 284 kms. entre La Robla y Valmaseda, el primero objeto de concesión, tras cuatro años de rápida construcción, dirigida por el ingeniero Manuel Oraá, llegando solo hasta la capital encartada, el Hullero no cumplía su objetivo esencial: alcanzar la zona industrial de la ría bilbaína. Por ello hubo de establecer acuerdos coyunturales con otros ferrocarriles (Bilbao-Portugalete y Ferrocarril del Cadagua posteriormente integrado en la Compañía Santander-Bilbao), a lo largo de un período de no siempre fáciles relaciones, hasta que el 15 de enero de 1911, tras la construcción de varios enlaces y prolongaciones, y recomponiendo su acuerdo inicial del 14 de diciembre de 1889 con el Ferrocarrril del Cadagua, ahora con la Compañía Santander-Bilbao sobre bases más sólidas, logró inaugurar por fin el servicio directo hasta Bilbao. Con posterioridad, la inauguración el 31 de mayo de 1923 del ramal Matallana-León, afluencia natural del Hullero hacia la ciudad castellana, y la entrada en servicio el 12 de abril de 1949 de la variante de Arija, casi 19 kms. de nuevo trazado condicionados por la construcción del pantano del Ebro, fueron las modificaciones más significativas del recorrido .

Los promotores se plantearon mejorar el servicio y en 1897 se comienza a elaborar el proyecto de acceso directo de León a Matallana, cuya finalidad fundamental era aumentar el tráfico de viajeros. El tramo de La Robla a León, o más exactamente de Matallana a León, tardó en realizarse bastantes años, a pesar de que era de gran sencillez técnica y de un costo más reducido que el anterior. Los 28,190 kilómetros del tramo se inauguraron el 31 de mayo de 1923 y desde esa fecha se estableció un servicio directo de viajeros y mercancías entre Bilbao y León. El recorrido de los 340 kilómetros de la línea duraba doce horas.

El Consejo de La Robla concedió prioridad al tramo vizcaíno. De esta manera, la línea hullera podría entregar directamente a las industrias siderúrgicas los carbones de las minas de la meseta sin tener que recurrir al ferrocarril de Santander-Bilbao para utilizar las vías del antiguo ferrocarril del Cadagua, que se integró en la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao en 1894, y que se cobraba un peaje que La Robla siempre consideró excesivo.

El principal problema era el de comprometer la financiación. Asombra la audacia con que los gestores y propietarios se lanzaron a acometer una obra de tal magnitud, cuando la sociedad se hallaba en suspensión de pagos.

Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de prolongar la línea hasta Luchana, en lugar de hacerlo hasta Zorroza, ya que la zona señalada para ubicar las instalaciones ferroviarias y los almacenes carecía de la amplitud deseada. Los trabajos se iniciaron el 9 de abril de 1900 y se dividieron en cuatro tramos.

La línea de La Robla concluía en Valmaseda, desde donde seguía el tráfico a Bilbao por la antigua línea de los Ferrocarriles del Cadagua, que después pasó a depender de Santander. Bilbao. Se considera como un despilfarro económico que los esfuerzos inversores del Ferrocarril de La Robla se dirigieran a construir una línea paralela a la del Ferrocarril del Cadagua, de Valmaseda a Luchana. La rivalidad entre las compañías explotadoras pudo más que la lógica.

Las obras se complicaron extraordinariamente. Primero, resultó muy cara y enojosa la expropiación de los terrenos, como se refleja en los documentos de los Ayuntamientos. Después, en el aspecto técnico, los hitos fueron los túneles en Bolumburu, Zaramillo y Aranguren, los muros de contención en el barranco de Cachupín y el viaducto de Zaramillo, que sobrevolaba el Cadagua, la línea de Santander y la carretera a Reinosa.

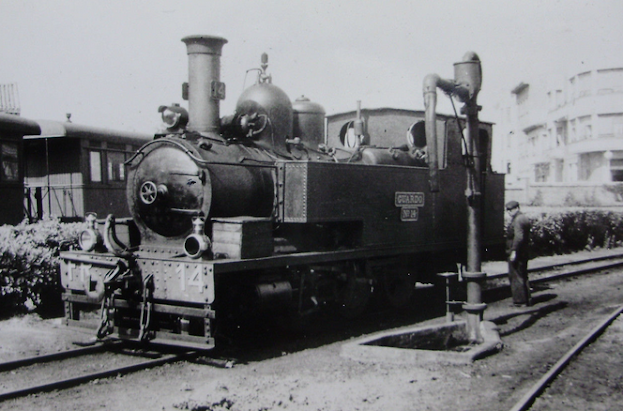

Máquina vapor Belga grande 28 "Ebro"

El 15 de diciembre de 1902. se inicia el tráfico en el ramal de la ría de Valmaseda a Luchana y los trenes podían enlazar directamente con la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, sin tener que utilizar la línea de Bilbao a Santander, desde Balmaseda, consiguiendo la buscada independencia del ferrocarril. El edificio de la estación, en Luchana, fue compartido con el de la estación del ferrocarril de Bilbao a Portugalete, La línea completa de la Robla-Luchana cubre una distancia de 312 kms. y la estación de Luchana, por ser terminal, contó desde un principio con puente giratorio para dar la vuelta a las locomotoras.

Concluida la prolongación a Luchana y restructurada la Compañía financieramente, a partir de 1905 pasó a denominarse Ferrocarriles de La Robla S.A.

La prolongación de la línea de Valmaseda a Luchana no resolvió el problema del enlace directo con Bilbao ya que los viajeros y mercancías, para llegar a la capital vizcaína, tenían que hacer trasbordo en la estación de Luchana, compartida con el ferrocarril de Bilbao-Portugalete.

En 1911, concretamente a partir del 15 de enero y previo convenio al respecto con la Compañía de Santander a Bilbao, se materializa el acceso de viajeros sin trasbordos hasta Bilbao, de tal manera que la capital vizcaína quedaba unida con todas las estaciones del ferrocarril. La Robla tenía un acuerdo para circular por sus vías, desde Aranguren, por Güeñes, Sodupe, La Cuadra, Irauregui, Santa Agueda, Zorroza, Basurto y Bilbao.

El fin de siglo presenta un incremento lento pero sostenido de los tráficos. La inauguración el 26 de noviembre de 1899 del servicio con Bilbao a través del recién abierto ferrocarril de Santander permite mejorar el transporte de viajeros.

Tren de viajeros de La Robla en Bilbao Concordia Foto Xavier Santamaría

Fachada de las estación de La Concordia desde el puente del Arenal

La estación Bibao-Concordia a principios del siglo XX. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril

Fachada de la estación de La Concordia en Bilbao, año 1912, Archivo Revista Adelante

La estación Bilbao Concordia pertenecía a la linea Santander-Bilbao, de la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, presidida por Victor Chávarri y constituida el 7 de julio de 1894. tras la fusión de tres concesionarias: Santander a Solares, Cadagua y Zalla a Solares, constituidas en 1877, 1888 y 1893 respectivamente. Nada más formarse la nueva sociedad se plantea construir una estación de viajeros en los terrenos de la Concordia. Su céntrica estación conocida, también, como de la “Concordia”, fue edificada en 1898 con la conclusión del tramo de 6 km entre Zorroza y el mismo Bilbao. Finalización, que encontró digno remate en esta estación bilbaína.

Las características y tipología de la Estación son relativamente singulares e infrecuentes y su organización tiene sus antecedentes en estaciones de tren extranjeras (Inglaterra y Alemania) más que en soluciones diseñadas en España. El proyecto de la Estación, en los aspectos relativos a la ingeniería, fue llevado a cabo por Valentín Gorbeña en 1893, en tanto que la solución arquitectónica, que daría forma al definitivo edificio, fue encomendada a Severino Achúcarro, “el viejo maestro del Ensanche” tal como le denominó Juan Daniel Fullaondo.

Entro en servicio el 21 de julio de 1898 sin que se organizase una inauguración oficial, ya que el país no estaba para celebraciones, tras la destrucción de la flota del Almirante Cervera en Santiago de Cuba pocos días antes.

La Concordia es una de las más monumentales y bellas estaciones de toda la red ferroviaria española, fiel exponente del estilo modernista, propio de la época de entre siglos.

Bilbao primera década 1900

SE CONCLUYEN LAS OBRAS MATALLANA A LEÓN

El 30 de mayo de 1923 fue un día grande para León, y también para los rectores de la Compañía de los Ferrocarriles de La Robla y de su filial, Industria y Ferrocarriles, ya que se culminaba el viejo proyecto de conectar directamente y con vía métrica, la capital del histórico reino con Bilbao.

Como señalaba la Gaceta de los Caminos de Hierro, ese día, los invitados se congregaron en la nueva terminal ferroviaria de León, en cuyos andenes se había levantado un altar, desde el que el obispo de la ciudad bendijo las vías, edificios, máquinas y vagones. A continuación, un tren especial condujo hasta Matallana a los numerosos asistentes, entre ellos una notable representación de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la prensa bilbaína y leonesa y el Consejo de Administración de la Compañía.

Inauguración de la Estación de León con la "belga pequeña" núm 4

Tras la apertura del ferrocarril de León a Matallana, la estación de la capital leonesa se convirtió en la cabecera de los servicios de viajeros con destino a Bilbao, en detrimento de la original en La Robla, ya que la sección entre esta localidad y Matallana quedó relegada a ramal secundario.

Estación de La Robla

Cuando los trabajos concluyeron en su totalidad, la Línea de Ferrocarril tenía 340 kilómetros de vías entre León y Bilbao.

|

| Horario del tren correo con sus paradas cerca de Bilbao en 1930. |

Con una austeridad constructiva que se cobraría, sin duda, una contundente factura en el futuro del Hullero. Un tren de viajeros que hacía un recorrido entre 10 y 12 horas, con hasta 55 paradas repartidas entre cinco territorios (Bizkaia, Burgos, Cantabria, Palencia y León) atravesando 20 puentes y 22 túneles, subía pendientes de 22,5 milésimas (en la larga y dura subida desde Ungo-Nava al puerto del Cabrio) y doblaba 882 curvas, un 30% del trayecto, con radios mínimos de 100 metros Con un trazado muy adaptado al terreno, geográficamente insertado en el bello -aunque accidentado- piedemonte sur de la Cordillera Cantábrica, enhebrando las cuencas de 13 ríos (desde el Fenar al Cadagua), y un armamento débil de la vía (carril de 24,5 kg/m). Desde el comienzo de su historia, las condiciones de explotación estuvieron inevitablemente condicionadas.

En 1949, la construcción del Embalse del Ebro obligó a construir una variante, eliminando así la mayor recta del trazado, que alcanzaba más de 6 km.

CAMBIO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN 1928-

En 1928, cuando el único consejero fundador que permanecía en la sociedad era Salazar, los Bancos de Bilbao y Vizcaya y un grupo relacionado con estas entidades, compraron prácticamente la sociedad a través de una oferta pública de adquisición de acciones. Los nuevos propietarios realizaron una política más agresiva, cuya primera medida fue la adquisición de Hulleras del Sabero mediante otra OPA con la ayuda de una ampliación, que elevó el capital social de veinte a veintiséis millones. Fue la primera vez en que los Bancos Bilbao y Vizcaya participaron juntos en un negocio de la plaza. El antiguo Consejo fue sustituido por otro, quizá más profesionalizado y con mucha mayor presencia en el mundo financiero y económico, pero con menos interés directo en el capital.

Lejano ya el período fundacional, con la OPA -Oferta Pública de Adquisición de Acciones- lanzada en 1928 por por un grupo en torno a las Bancos de Bilbao y Vizcaya, en la que cesaron todos los gestores de La Robla, excepto Calvo Ulacia. los bancos pasaron a ser accionistas mayoritarios y por medio de sus propios administradores y con algunos procedentes de Hulleras del Sabero y Anexas S. A., coparon la dirección del ferrocarril. Los apellidos Arteche, Escoriaza, Lezama-Leguizamón, Delclaux, López de Letona, Aresti, Echeverría, Escudero, Zubiría, Gondra, etc., tan ligados a los Bancos de Bilbao y de Vizcaya y Altos Hornos de Vizcaya, se repiten insistentemente en las actas sociales del tren minero.

Con esta operación financiera desapareció aquella generación de audaces empresarios que concibieron y realizaron la idea de traer el carbón palentino leonés a Bilbao y fue sustituida por consejeros y directivos de las entidades de crédito que, sin compromisos personales en la sociedad, la dirigieron y representaron. Esta presencia de la oligarquía bancaria y siderúrgica bilbaína fue constante hasta que la Ley de Incompatibilidades de 1968 les obligó a elegir entre los diversos consejos que ostentaban. Resulta casi innecesario señalar que todos los afectados por esta disposición optaron por abandonar su cargo en una sociedad camino de su disolución, antes que renunciar al de cualquier otra.

El futuro parecía prometedor, pero en 1929 estalló una crisis financiera mundial que en España se vio agravada por la crisis política provocada por la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, el fin de la Monarquía y la instauración de la República.

DEL FIN DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

Los años que siguieron a la caída de Primo de Rivera en 1930 se inscriben dentro del marco creado por la depresión mundial de 1929 y la crisis política española que condujo a la guerra civil.

A partir de la década de 1930 el ferrocarril de La Robla tuvo una conexión con el ferrocarril Santander-Mediterráneo, de ancho ibérico, a través de la estación de Ciudad-Dosante. A través de dicha estación, de carácter terminal e inaugurada en 1930, se podían realizar transbordos, pues los trenes de La Robla circulaban en paralelo.

El puente sobre el Ebro fue destruido durante la revolución de octubre de 1934. Fotografía de Trevor Rowe. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril.

La inestabilidad política de la época también tuvo su reflejo en el tren de la Robla. Durante la revolución de octubre de 1934 se destruyó el puente sobre el Ebro, interrumpiendo el tráfico ferroviario durante más de un mes. Dos años más tarde, el estallido de la Guerra Civil dividió la línea en dos sectores: de Bilbao hasta Mataporquera, situada en la zona leal al Gobierno de la República, y de Cillamayor hasta La Robla y León, en manos de los rebeldes.

El paso de este ferrocarril sobre el río Ebro, cerca de La Aguilera en Las Rozas de Valdearroyo, se hace a través de este espectacular puente metálico de unos 50 metros de vano, que cruza el río a bastante altura sobre su cauce y es digno de verse. Durante la Revolución de Asturias, en octubre de 1934, fue volado por seguidores de la Alianza Obrera y, posteriormente, reconstruido en 1935. Además del vano principal, existe un segundo pequeño tramo que permite al ferrocarril salvar un camino local.

Al estallar la guerra, el ferrocarril de La Robla, que durante el primer semestre del año 36 había padecido varias huelgas, quedó cortado en dos. El frente norte casi seguía como divisoria la vía. Con excepción de la zona entre Cabañas y Mataporquera, la línea estuvo desde El Cabrio a León en poder de los sublevados, aunque el recorrido se acercaba tanto a la zona de combate que en algunos tramos se suspendió el servicio. La división afectó también al material móvil. El principal deposito se encontraba en Balmaseda y en él se guardaban la mayoría de las máquinas, salvo unas locomotoras que estaban casualmente al otro extremo y que fueron de valiosa ayuda a los nacionales para paliar la falta de tracción.

Como subraya Fernández López, para los nacionales el tren tenía una enorme importancia estratégica. Al no contar con Asturias, el único suministro de carbón eran las minas de León y Palencia. En sentido inverso al habitual, el mineral se trasladaba a León y de allí se distribuía por toda su zona. Los republicanos, conscientes de este hecho, lo sabotearon en repetidas ocasiones.

A lo largo del verano del 37, se liquidó el frente norte y la línea se reunificó, al menos sobre los mapas, porque antes de ser reabierta hubo de procederse a una labor de reconstrucción.

La austera memoria de 1938, con la línea ya reunificada, detalla las dificultades existentes para normalizar el servicio. Los principales daños ocasionados fueron la voladura de ciertos trozos de la vía y de los puentes sobre el Cadagua, Camuesa y Corueño y los desperfectos de consideración que sufrieron estaciones como Mataporquera, Cadagua y Bercedo. Por suerte las instalaciones de Altos Hornos quedaron prácticamente en perfectos estado de funcionamiento.

Fotografías del fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional de España. Dos fotografías fechadas el 20 de diciembre de 1936 donde vemos dos locomotoras descarriladas del Tren Hullero, la imagen estaría tomada en el tramo entre Matallana y La Vecilla

La puesta al servicio de los nacionales de la siderurgia de la ría, tiró del ferrocarril de La Robla. La recuperación fue sorprendente. En el ejercicio incompleto de 1937, la sociedad obtuvo entre un millón y millón y medio de beneficio, con lo que se cubrió el déficit de 1936, se pagaron los impuestos y las obligaciones pendientes y se efectuaron donativos de guerra. Tanto en este año como en el siguiente, los beneficios siguieron aumentando y se emprendieron obras de mejora de la línea. En 1938, en vista de la insuficiencia de los talleres de la compañía para concluir las reparaciones del material rodante, se recurrió a los de Babcock-Wilcox.

AISLAMIENTO INTERNACIONAL DEPÚES DE LA GUERRA

Subsisten las necesidades de material de tracción u carga, agudizadas por el incremento de la demanda de transporte y las dificultades exteriores, en las que influyeron la guerra mundial y el posterior embargo que sufrió el régimen franquista. La adquisición de locomotoras, gestionada en las procedencias más insólitas, se convierte en una pesadilla burocrática y financiera.

La administración de la sociedad se hace más opaca. Se celebran menos consejos, disminuyen los asuntos tratados y la documentación peca de brevedad. Los gestores , sin intereses personales en la compañía, siguen siendo nombrados por los bancos accionistas, en una primera fase entre sus propios consejeros y a partir de 1969 como consecuencia de la Ley de Incompatibilidades, por profesionales de las propias entidades bancarias.

El período comprendido entre 1940 y 1959 se caracterizó en el terreno económico por buscar la sustitución de importaciones. Influido por el aislamiento impuesto por la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo internacional, el régimen optó por la autarquía. Se pretendía que España se autoabasteciese en todos los sectores, incluido el mineral. En este sentido, la sociedad del ferrocarril de La Robla resultó beneficiada por la potenciación de las minas castellanas. El transporte de carbón, en una época de penuria de otros combustibles, aumentó hasta rozar en 1958 con 908.646 toneladas la cifra del millón. También se movió un mayor tonelaje de mercancías generales, cuyo récord de 375.401 toneladas se consiguió en 1952.

La autarquía presenció la aparición y desarrollo de dos fenómenos socioeconómicos que afectaron decisivamente al tráfico humano: la emigración y el <<estraperlo>>. Este último practicado especialmente por mujeres dedicadas al transporte para el mercado negro de Bilbao de artículos alimenticios. La emigración hacia la actual Comunidad Autónoma Vasca que se canalizó, en un importante porcentaje, a través de La Robla y que, existente en toda la vida del ferrocarril, alcanzó su máxima intensidad en la posguerra y en los primeros años del desarrollismo (1959-1975).

En 1945 se inician las obras de la variante exigida por la construcción del pantano del Ebro, desvío que no entra en servicio hasta 1949.

En 1949 el Gobierno aprobó los proyectos de los ramales de Reinosa y Palanquinos, pero dada la imposibilidad de acometerles directamente, renuncia a su construcción y se concentra en la siempre necesaria reforma del tendido, en la mejora de sus instalaciones, en la ampliación de los Talleres de Valmaseda y en la reducción de la plantilla.

Y debido al inicio de la emigración de las regiones pobres hacia las industriales, creció el transporte de viajeros; en 1948 alcanzó su máximo histórico con 1.450.984 pasajeros. En los años cincuenta se produce un importante movimiento migratorio procedente de tierras leonesas y castellanas utilizaría el servicio de trenes de La Robla para trasladarse en el País Vasco, muchos de los cuales se instalaron en la villa encartada. Donde en la actualidad vive hasta la cuarta generación descendientes de aquellos emigrantes.

El Gobierno, consciente de la problemática del ferrocarril, aprueba en 1953 el "Plan de Mejora y Ayuda del Estado a los Ferrocarriles de Vía Estrecha". La Robla consigue un crédito de 33.195.000 pesetas y que destina a la compra de siete locomotoras Diesel.

También en 1963 el Estado ofrece un Plan de Ayuda y Modernización. La Robla se acoge al mismo y obtiene un crédito de 231.000.000 de pesetas, a 20 años y al 4% de interés, para disealizar el parque e implantar el freno de vacío y otras mejoras. Pero esta última esperanza de viabilidad se frustra ya que la situación económica de la sociedad está tan deteriorada que hace imposible poder hacer frente a sus obligaciones.

DECLIVE Y DISOLUCIÓN DE LA COMPÑAÑIA DE LA ROBLA

En 1964 se aprobó el Plan Decenal de Modernización, que tenía el objetivo de que el ferrocarril fuese rentable económicamente. La empresa adquirió entonces 10 locomotoras diésel GECO, que llamó Serie 1500, a General Electric, y sustituyó definitivamente la tracción de vapor. La sociedad de La Robla no pudo hacer frente a este plan y entró en pérdidas a partir de 1968. Como causas fundamentales de su quiebra se han apuntado el aumento de los gastos de personal, el deterioro de la infraestructura fija y móvil, la creciente competencia del transporte por carretera y la crisis del carbón de finales de los años 1950. La empresa pública FEVE -operadora ferroviaria, fundada en 1965, encargada de explotar la Red Nacional de Vía Estrecha) se hizo cargo de la explotación de la línea en 1972.

En 1961 se encargó a La Robla la administración del Santander- Bilbao, que no había podido resistir la caída del transporte.

En 1968 el Gobierno encarga a Ferrocarriles de La Robla S.A. y al Ferrocarril del Cantábrico, la dirección técnica y administrativa de la Cia. de Santander-Bilbao.

En 1968 se dictó una disposición sobre incompatibilidades y limitaciones de presidentes, consejeros y altos cargos, que sirvió para que en la Junta del siguiente año se retirasen los representantes bancarios que desde 1928 habían regido los destinos de la sociedad. A partir de esta fecha, y con la colaboración de los delegados laborales incorporados en 1965, Ferrocarriles de La Robla fue dirigida por un grupo de profesionales pertenecientes a los bancos accionistas que, pese a su capacidad y esfuerzos, tuvo que limitarse a conseguir que la desaparición de la empresa fuese lo menos traumática posible. Ese momento llegó en febrero de 1972 cuando, incapaz de continuar la explotación, Ferrocarriles de La Robla renunció a la concesión y entregó sus instalaciones a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE).

Hablar del de la línea León Bilbao, quizás, pero hacerlo del futuro del Hullero no tiene sentido. Y no lo tiene porque el Hullero como tal es puro pasado, pertenece a la Historia, desde que desapareció al hacerse cargo de su explotación FEVE. Una vez entregada a FEVE la explotación de la línea, a la sociedad Bilbaína no la quedaba otra tarea que administrar sus ya escasos bienes, conseguir del Gobierno algún tipo de contrapartida por la cesión del patrimonio y disolverse.

La Robla celebra, el 25 de junio de 1982, la última Junta General, en la que se aprueba su disolución y liquidación. El camino hasta octubre de 1982, en que se firmó la escritura de liquidación, fue largo y difícil, con procedimiento judiciales que al final, mediante acuerdo otorgan a la empresa ferroviaria una indemnización de 54.446.000 pesetas como pago en compensación por ciertos bienes atribuidos a la sociedad.

Y así de este modo, tan poco glorioso y tan poco merecido, cerró su andadura histórica, que comenzó casi un siglo antes.

Si bien la línea siguió siendo explotada por FEVE como Línea 31 León Bilbao y Ramales. Desde 1983, la línea se vio favorecida al ser utilizada también por el tren turístico Transcantábrico, un servicio de lujo que fue el primer tren-hotel turístico de España. Se añadió además un ramal a la altura de Guardo que enlazaba con la central térmica de Velilla para el suministro de carbón de la misma.

Lo que son los avatares del destino, en una compañía que nació para transportar carbón de las cuencas mineras de León y Palencia, a la boyante industria Vizcaína, cambiaron las tornas, y acabó transportando, durante un tiempo, carbón de importación desde el puerto de Santander hasta la térmica de Guardo, utilizando el tramo de línea de La Robla.

La línea, por motivos de seguridad en la circulación, cerró al tráfico de viajeros el tramo Matallana a Bercedo el 28 de diciembre de 1991. Como el "ave fénix" en 1993 se reabrió el tramo hasta Cistierna y un año después, en octubre de 1994, se pudo restablecer la comunicación hasta Guardo. El 30 de mayo de 2003, tras un convenio entre FEVE y la Junta de Castilla y León, se reanudó el recorrido entre León y Bilbao como servicio de pasajeros de trenes regionales. Un hecho insólito el de reabrir una línea que estaba sentenciada y posiblemente único caso en el ferrocarril español. Renacido de sus cenizas, parecía un soplo de esperanza para la línea, antaño floreciente de la minería leonesa y palentina.

Actualmente, sin transporte de mercancías, la línea sobrevive con dos trenes diarios "El Correo" Bilbao-León/León-Bilbao, los trenes de cercanías de León y en época estival el tren de lujo "Expreso de la Robla".

La historia del Hullero es la de un peculiar, en muchos sentidos, ferrocarril minero, nacido en 1894 básicamente para transportar carbón necesario a la expansión industrial vizcaína. Cumplió a lo largo de su vida, con dignidad y modesta rentabilidad, esta vocación, aunque transportó también mercancías y pasajeros en una mayor participación a la inicialmente esperada. Desde una perspectiva meramente ferroviaria, fue un ferrocarril diverso, de trazado duro, servido por un material rodante variado y atractivo. Su sostenido empeoramiento económico llevó el 6 de marzo de 1972, fecha en la que la empresa, incapaz de continuar soportando las enormes pérdidas que originaba, cesó en su explotación y se integró en FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) , lo que supuso, tras casi ocho décadas de vida, su desaparición en el sentido de ferrocarril específico, minero y privado, que su proyecto original contemplaba.

Sus vías centenarias han visto pasar patatas, obreros, jóvenes de excursión, estraperlistas y emigrantes. Pero sobre todo, llevó día a día, mes a mes, durante casi cien años, la riqueza de las minas leonesas y palentinas a engordar industrias ajenas y lejanas a orillas del Nervión.

LAS MÁQUINAS DE VAPOR Y EL FERROCARRIL

<<Locomotoras>> -esos <<leones con melenas de centellas>> como las calificó Campoamor-

Maquina de Vapor todo un símbolo de la Revolución Industrial.

El invento de la máquina de vapor y su principal aplicación en la locomotora y el ferrocarril fueron claves en la Revolución Industrial.

Placa en el Depósito de Valmaseda

Se llama máquina de vapor a todo motor que utiliza como fuerza motriz la que resulta de la expansión del vapor de agua. Su principio fundamental es el de la conversión del calor en trabajo. En esencia es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica del agua en energía mecánica.

La máquina de vapor se compone de dos partes: una en la que se produce el vapor que ha de actuar como fuerza motriz, denominada generador o caldera; y otra que constituye la máquina propiamente dicha, formada por el sistema de mecanismos encargados de recibir y transmitir la acción de la fuerza motriz del vapor.

La máquina de vapor se desarrolló por primera vez como medio para bombear los pozos de las minas y liberarlos de las aguas de las inundaciones, lo que permitía explotar minas más profundas. La primera bomba de vapor fue patentada por Thomas Savery (c. 1650-1715) en 1698.

La máquina de vapor, perfeccionada por James Watt en 1769, fue un invento clave que impulsó la Revolución Industrial. .Era mayo de 1765, y atardecía, cuando James Watt salió a pasear en solitario por Glasgow Green. Le habían pedido que reparara y mejorara una antigua máquina cuya función era sacar el agua que inundaba las galerías de las minas. Aquel paseo dominical inspiró su ingenio con una gran idea, así que regresó rápidamente a su taller y se puso manos a la obra. Cambió la máquina y mejoró su eficiencia, pero habrían de pasar muchos años, disgustos (la primera máquina de vapor construida a tamaño natural fue un fracaso) y sufrir muchas mejoras antes de que llegara al mercado. James Watt, patentó la máquina de vapor en 1769.

Depósito de Cistierna, poco antes de la Guerra Civil, en la foto varias máquinas americanas, belgas pequeñas y una Garrat.

El uso del vapor para mover máquinas no se dio por vez primera en los ferrocarriles, sino en las minas: de los tiros mineros salieron los grandes aportes tecnológicos que los ferrocarriles aprovecharon bien, pues además de las locomotoras de vapor, los rieles fueron también utilizados en las minas antes de que se usaran en los trenes.

Hay muchos protagonistas esenciales para la puesta en marcha del proyecto promovido por D. Mariano Zuaznavar: Él como promotor del proyecto del Ferrocarril de la Robla, el capital del grupo de capitalistas implicados en esta auténtica aventura empresarial, los recursos humanos y materiales para su ejecución..... Pero sin duda, un protagonista muy especial es <<La máquina de vapor>>.

Cuando evocamos una locomotora de vapor es inevitable que nuestra mente nos remita a la imagen de una máquina de color negro humeando. .

En la máquina de vapor se basa la Primera Revolución Industrial que, desde fines del siglo XVIII en Inglaterra y hasta casi mediados del siglo XIX, aceleró portentosamente el desarrollo económico de muchos de los principales países de la Europa Occidental y de los Estados Unidos.

El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769 y revisada en 1782, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en locomotoras.

En 1825, George Stephenson construyó la Locomotion para la línea entre Stockton y Darlington, al noreste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora The Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Stephenson a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos.

|

| Una litografía del ferrocarril de Liverpool y Mánchester cruzando el canal de Bridgewater en Patricroft, por A. B. Clayton |

En 1830, la primera línea regular de pasajeros Manchester-Liverpool inauguró un nuevo modo de viajar que simbolizaba el ideal de progreso en el siglo XIX. Comenzaba así la aventura de viajar en tren. Temido en principio por su excesiva rapidez, 40 km hora, el tren captó enseguida a los viajeros de todas las clases sociales.

La historia del ferrocarril en España comienza en el siglo XIX con la construcción de las primeras líneas ferroviarias. El primer ferrocarril español se construyó en 1837 en la entonces provincia española de Cuba, la línea La Habana-Güines. Unos años más tarde, en la península ibérica, se construyó la línea de Barcelona a Mataró en 1848.

El hogar de estas máquinas se alimentaba de carbón en forma de "briqueta, galleta o grancilla". El calor que generaba su combustión producía gases que se encauzaban mediante tubos hasta llegar a calentar el agua de la caldera para convertirla en vapor. La presión que producía éste impulsaba los pistones adelante y atrás, y estos a su vez movía las bielas acopladas a las ruedas que hacía que giraran. Se podía llegar a alcanzar una velocidad media de 30/40 kilómetros por hora.

Las locomotoras de vapor, también consideradas, con sus elementos auxiliares, de material de arrastre o tractor, ocuparon un lugar protagonista en el tren Hullero de la Compañía de La Robla..